明年货币政策新信号,央行:适时降准降息!

12月12日结束的中央经济工作会议,将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸显政策推动经济恢复的决心。中国人民银行货币政策司相关负责人表示,这一调整具有极强的信号意义。

实体经济融资需求边际转好

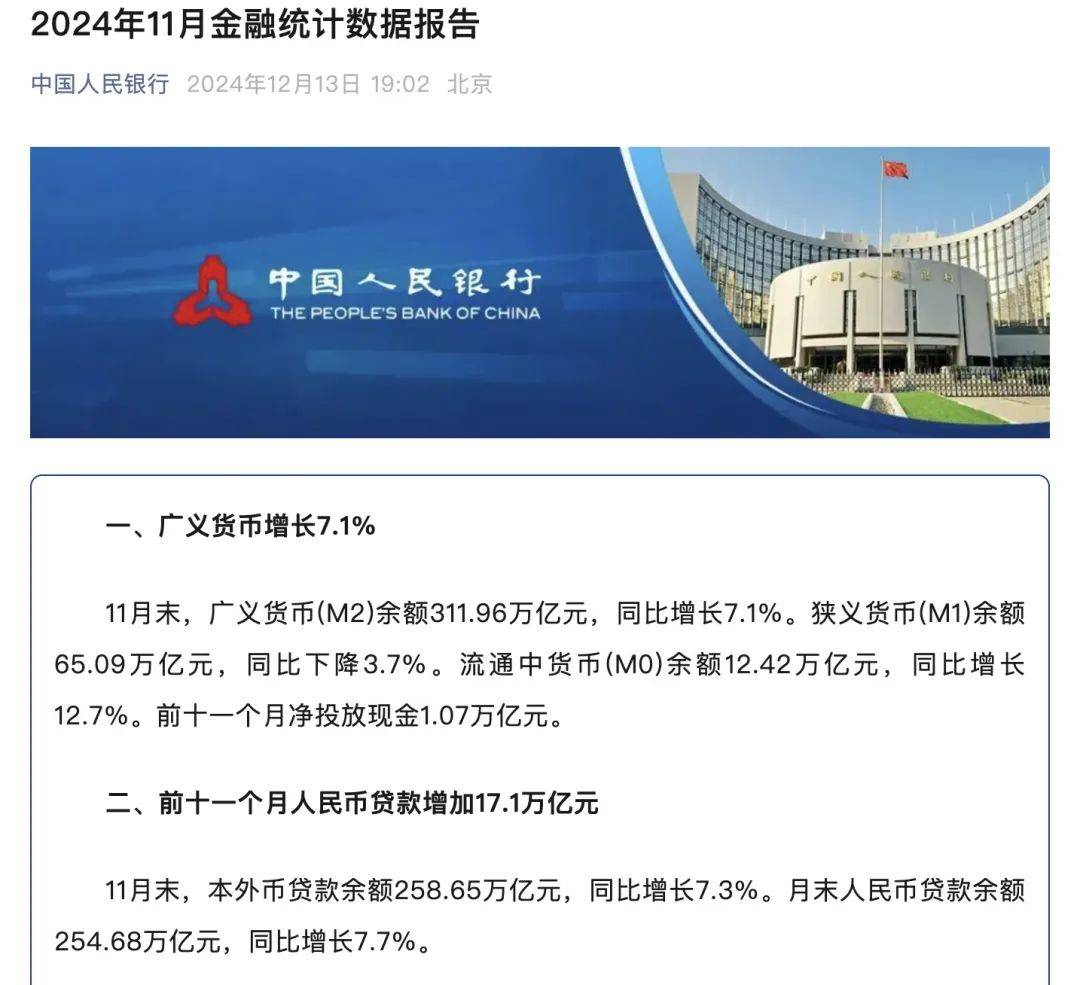

11月末,狭义货币(M1)余额65.09万亿元,同比下降3.7%,较上月(-6.1%)回升2.4个百分点。M1增速边际回升,既反映出在增量政策加快推进的背景下,经济活动企稳向好,社会信心有所改善,也受益于金融市场上投资者风险偏好提升。

央行此前发布的公告称,决定自统计2025年1月数据起,启用新修订的狭义货币(M1)统计口径,个人活期存款和非银行支付机构客户备付金将被纳入统计。

市场人士预计,随着近期一系列增量政策的支撑效应进一步落地显效,M1增速有望企稳。新口径M1与当下的经济基本面更贴切,调整后较原M1在绝对数值上有一定优化,综合来看,2025年新口径M1增速应较2024年有所回升。

11月实体经济融资需求继续呈现边际转好趋势。前11个月人民币贷款增加17.1万亿元。

数据显示,11月末,广义货币供应量(M2)同比增长7.1%,较上月微降0.4个百分点;人民币贷款同比增长7.7%,较上月微降0.3个百分点。内人士表示,11月金融数据受地方化债力度加大、不良资产处置加快影响较大,对金融总量数据存在持续影响,但金融支持实体经济力度没有减弱。

从价格角度看,实体经济融资成本继续下行。央行数据显示,11月新发放企业贷款(本外币)加权平均利率3.45%,比上月低2个基点,比上年同期低36个基点;新发放个人住房贷款(本外币)利率为3.08%,比上月低7个基点,比去年同期低92个基点,均处于历史低位。

住房贷款增速回升

前11个月人民币贷款增加17.1万亿元,特别是住户贷款增速近期已在上升,主要是个人房贷企稳回升。当月住户中长期贷款新增近3000亿元,环比增加明显。

展开全文

中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰表示,将充分发挥城市房地产融资协调机制作用,推动“白名单”项目扩围增效,巩固房地产市场止跌回稳势头,坚决打好保交房攻坚战,加快构建与房地产发展新模式相匹配的金融服务体系。

地方政府加快债务置换影响信贷存量

今年1—11月,各项人民币贷款增加17.10万亿元。 近期地方政府化债力度及速度加快,对信贷存量产生一定影响,进而影响单月新增信贷规模。

近期中央出台化债组合拳,新增6万亿元地方政府再融资专项债额度,并从2024年起连续5年,每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,用于置换隐性债务。目前,全国地方政府再融资专项债券发行合计金额已基本达到全年计划发行额度。

有市场机构调研发现,融资平台等主体拿到专项债资金后,大部分会在10—20天左右归还债务,其中绝大部分为贷款,以免债券和贷款“两头付息”,11月全国约完成近2500亿元地方债务置换,12月还将有更大规模的债务置换。

业内人士表示,对于地方政府,债务压力缓释后,更有利于“轻装上阵”发展实体经济,对于纾解债务链条、畅通经济循环、防范化解风险等都是好事,具有多重积极效应。

新闻多一点

央行:适时降准降息

中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”。

中国人民银行货币政策司司长邹澜表示,“适度宽松”表明未来货币政策将继续综合施策,保持有力度的政策支持,促进经济稳定增长。中央定调货币政策取向为“适度宽松”,具有极强的信号意义,强化了政策的延续性和有效性,有利于增加投资者信心,提升消费意愿,进一步激发经济主体的积极性和能动性,推动实体经济良性循环。实施适度宽松的货币政策,也是逆周期调节的体现,增强了货币政策的应对能力和空间。

邹澜称, 央行将实施好适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

中央经济工作会议明确,要打好政策“组合拳”,增强政策合力。邹澜称,将打好宏观政策协调配合“组合拳”。 增加国债买卖操作,助力更加积极的财政政策更好体现实效。当前我国正处于结构转型升级的关键期,宏观政策思路在加快适应性调整,转向消费与投资并重,并更加重视消费,促进供需在更高水平上实现动态平衡。

“继续打好政策组合拳,货币、财政、产业、监管、就业等政策将加快发力,存量政策保持延续性,增量政策保持一致性,一揽子政策更加注重协调配合、协同发力,最大程度发挥政策的集成作用。”招联首席研究员董希淼表示,这意味着货币供应量将合理充裕,利率水平将处于低位,信贷环境将全面优化,引导更多资源投向科技创新、绿色发展和消费金融等领域,更好地激发全社会内生动力和创新活力。

评论