计算机教育 | “三突出,三融合”模式下的软件工程课程改革

摘 要:针对当前高校软件工程课程教学中倾向于课本知识传授,导致学生虽然具备一定的问题解决能力但却普遍缺乏对国家和社会的责任感与情感归属的问题,提出了一种旨在全面提升学生综合素质的“三突出,三结合”教学改革思路。该方案通过优化课程内容,突出教学内容的使命感、前沿性和时代性,旨在培养学生的责任感与创新能力。具体而言,强调将理论与实践结合、个人与团队结合、知识与应用结合,通过项目驱动的教学模式提高学生的综合素质。文章详细阐述了该教学模式的设计方法和实践过程,并最终分析了改革实施后的效果,证明这一方案能够有效提升学生的专业技能、团队合作能力,并激发其对国家发展的关注热情和参与激情,培养出既具有扎实专业知识又具有社会责任感的高素质人才。

关键词:软件工程;思政教育;项目驱动;团队合作

引 言

在当前信息技术飞速发展的背景下,软件工程作为推动社会各领域数字化转型的核心支柱之一,在数字创新和效率提升中扮演着不可替代的角色。随着数字化和智能化需求不断攀升,软件开发的模式、工具和理论日新月异。从互联网应用到企业信息化系统,软件工程技术[1]已经渗透到社会的方方面面,成为支撑各行业发展的基础。同时,全球范围内对高素质软件工程人才的需求急剧增加,尤其是在复杂系统设计、分布式计算、大数据处理等方面,行业亟须一批能够应对多样化挑战的技术专家。这不仅凸显了软件工程学科的重要性,还对其人才培养模式提出了更高要求。

软件工程教育在教学模式上已经从理论与实践脱节的传统模式[2]转变为项目导向和科研反哺的新模式[3],教学模式的极大改变和飞跃,促使学生的综合能力得到了一定的提升。为了使学生更好地服务社会、奉献国家,还要进行“三突出,三结合”的课程改革。

1

“三突出,三结合”的课程改革思路

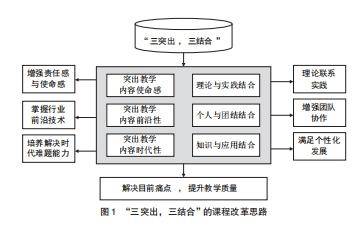

“三突出,三结合”的课程改革思路,旨在通过优化课程内容,提升学生的动手实践能力和创新思维(如图 1 所示)。具体而言,突出教学内容使命感,通过引入国家重大软件项目的案例和研究,帮助学生认识到软件工程对国家技术进步和自主创新的重要性,增强其责任感与使命感;突出教学内容前沿性,结合当下软件工程领域的最新技术成果,如人工智能、深度学习、云计算、微服务架构、持续集成与交付等,帮助学生掌握行业前沿技术,培养其解决复杂问题的能力;突出教学内容时代性,通过产教融合、校企合作等方式,将实际企业项目引入课堂教学中,帮助学生获得宝贵的实践经验,同时培养团队协作、项目管理和解决实际问题的能力。

展开全文

同时,教学模式还注重三结合,即将理论与实践结合、个人与团队结合、知识与应用结合。理论与实践结合要求在教学过程中,为学生提供实际项目的开发与解决方案设计,帮助学生在真实的项目场景中巩固理论知识;个人与团队结合强调学生在学习中的个体成长与团队合作能力的双重提升;知识与应用结合则要求在教学中注重将理论知识与实际应用场景紧密结合。

2

课程教学设计

2.1教学流程

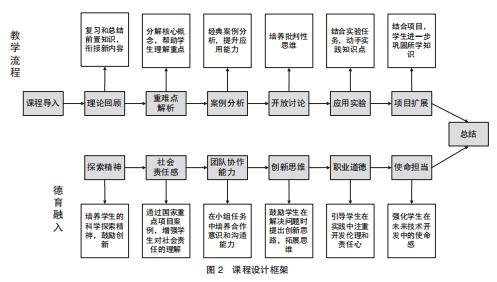

教学流程从“课程导入”开始,以“理论回顾”和“重难点解析”为基础,帮助学生建立知识框架和关键概念。随后,通过“案例分析”和“开放讨论”环节,学生能够将理论应用到具体情境中,激发思维,培养批判性和创新性思维。接着,通过“应用实验”环节提供实践机会,学生将学习内容应用到实际操作中。最后,通过“项目扩展”进一步深化和巩固知识,并在总结阶段进行知识整合和反思,巩固学习成果。

2.2德育融入

在课程的各环节中,德育元素[4]贯穿始终,通过“探索精神”激发学生对科学的热情和创新能力,培养“社会责任感”和“团队协作能力”。在项目实施中,鼓励学生通过实际任务锻炼“创新思维”,并在实验任务中注重“职业道德”,以帮助他们建立正确的职业价值观;引导学生深刻认识自身肩负的社会责任,强化技术创新的使命担当,将学习成果与国家科技发展需求紧密结合。图 2 为教学流程和德育融入设计的框架图。

3

“三突出,三结合”软件工程教学改革实践

3.1三突出

3.1.1

突出教学内容的使命感

1)通过国家重大软件项目和关键技术[5]领域的案例帮助学生理解软件工程的重要性。

软件工程作为信息技术领域的支柱之一,广泛应用于各个行业的重大工程项目中,特别是在国家关键技术领域。通过引入国家级软件项目的实际案例,学生能够直观地感受到软件工程对于国家科技自主创新的重要性。

讲解软件国产化发展历程——本校校友唐长红与运 20 的事迹:在运 20 的研发初期,中国在大型运输机领域几乎没有任何技术积累,且西方国家对这类关键技术实行严格的出口管制,使得中国无法通过正常渠道获取相关技术和设备;面对国外的技术封锁,唐长红坚定地走上了自主创新的道路,他带领团队深入研究国内外的先进技术和设计理念,结合中国国情,提出了多项创新性的解决方案。

2)通过社会主义核心价值观和思政教育,培养学生的责任感与使命感。

在当前教育改革的大背景下,课程思政已成为高校教学改革的重要组成部分,旨在通过将思想政治教育融入专业课程教学,培养学生的社会责任感与使命感。在软件工程课程中,社会主义核心价值观的融入尤为重要,能够有效引导学生在学习专业知识的同时,增强对国家科技自主创新的责任意识。

课程通过“自主可控”理念的引入,突出我国在关键技术领域实现软件工程自主创新的必要性。软件工程是国家信息安全与技术发展的基础,通过结合具体的自主创新案例,例如国产操作系统的开发[6]、关键应用软件的自主研发等,学生能够深刻理解软件工程在提升国家技术自主性中的核心作用,这不仅有助于培养学生对专业学习的热情,还能增强为国家科技进步贡献力量的意识。

3.1.2

突出教学内容的前沿性

1)通过人工智能与机器学习,帮助学生探索智能化软件开发的应用与实践。

通过引入人工智能与机器学习技术,帮助学生理解人工智能与机器学习技术在现代软件开发中扮演着越来越重要的角色。通过将人工智能与机器学习技术融入到软件开发流程中,学生可以学习如何利用这些技术提升软件开发的效率与智能化水平。

2)通过参与开源项目,培养学生的技术能力与协作意识。

在当今的现代软件开发中,开源文化[7]的发展已成为不可忽视的趋势。通过参与开源项目,学生不仅能够接触到最前沿的技术,还能与全球技术社区互动。这种互动不仅有助于提升技术能力,还能增强协作技能。为此,教育课程设置开源贡献的任务,鼓励学生为某个开源项目提交代码或文档,从而在实践中锻炼技术应用能力和团队协作能力。

通过开源项目的实践,学生个人可以接触到丰富的技术工具和前沿技术,这将有助于推动学生技术能力的提升。

3.1.3

突出教学内容的时代性

1)通过软件定义卫星技术[8],培养学生的创新意识与国家科技责任感。

新中国成立初期,由于技术落后,我国在多方面忍辱负重。经过几代人的不懈奋斗,中国已实现从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性飞跃。如今,第四次工业革命如火如荼,我们必须把握机遇,使中国屹立于世界科技前沿。2024 年10 月,在无锡举办了“实践软件定义卫星技术,推动全球共享星座建设”的主题会议,汇聚行业专家,共同探讨软件定义卫星技术的最新实践和发展趋势。我国卫星技术从无到有、由弱变强的发展历程,充分展现了科技创新的力量,这一切的背后,离不开软件技术的坚实支撑。

2)通过一生奉献祖国的科学家的实例,培养学生的时代使命感。

在《国家至上》一书中,其中有邢球痕、杨南生、阮崇智、叶定友、田维平等前后几代科学家,他们集优秀的科学家与出色的领导者于一身,是多个重大科研项目的带头人;有陈立学、陈红斌那样的“父女兵”,两代人的生命奉献给了共同的目标;有徐立平、徐凡平兄弟等高级技师,他们凭借极精湛的操作技术,从普通工人成长为“大国工匠”,等。

通过将这些事迹融入课程,不仅能激发学生的学习兴趣,还能培养他们在当前国情下为国奉献的精神,树立他们为国家科技发展贡献力量的志向。

3.2三结合

3.2.1

理论与实践相结合

通过项目驱动教学法,促进学生理论知识与实践能力的深度融合。

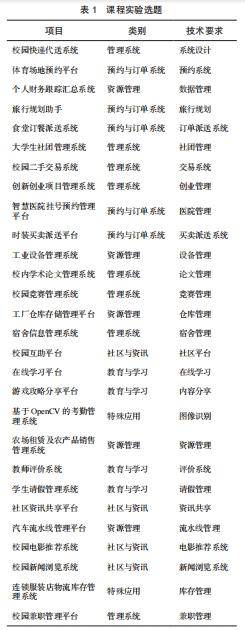

项目驱动教学法是一种将理论知识与实践结合的教学模式,能够让学生在动手实践中巩固所学内容,并提升解决实际问题的能力。在软件工程课程中,项目驱动教学法尤为重要,因为它能够让学生通过具体的项目开发体验完整的软件开发流程。为了使课程更具时代性,期末的项目任务被设计为学生必须独立完成的实际应用项目(见表 1 ),从需求分析、系统设计到最终测试与部署,学生将亲身经历软件开发的各个阶段。

每个学生的期末项目不仅要求其能够独立分析需求、设计系统架构,还必须将所学到的理论知识实际应用于编码和测试过程中。

3.2.2

个人与团队相结合

通过团队协作,培养学生的沟通能力与责任意识。

在软件工程开发过程中,团队协作是一项至关重要的技能。为了提升学生的团队合作能力,课程项目设计要求学生组成4人小组,分工合作完成期末项目。团队协作的模式不仅有助于学生在实际开发过程中提升沟通技巧,还能让他们更好地理解如何在开发团队中合理分配任务、共同承担责任,以及应对开发过程中可能出现的各种挑战。

在项目中,每个团队成员将在项目的不同阶段承担特定的角色,例如需求分析、系统设计、编程实现、测试与文档编写等。这种角色分配能够帮助学生模拟真实的软件开发协作模式,体验如何在任务繁多、需求变更频繁的情况下保持高效沟通与团队协作。同时,学生将学习如何进行有效的需求讨论、如何确保项目进度按计划推进,以及如何通过定期反馈调整开发策略,保证项目的顺利进行。

为了确保项目有条不紊地进行,课程特别设计了定期的答疑与反馈环节。每个小组可以定期向老师和助教汇报项目进展,提出遇到的问题并讨论可行的解决方案。在考核方面,团队协作项目的评分不仅会考虑项目最终成果的完成质量,还会依据团队内部的协作情况进行评估。

3.2.3

知识与创新相结合

通过知识与创新的融合[9],培养学生的技术素养与创新能力。

在现代软件工程教育中,培养学生的创新能力与技术素养同等重要。除了掌握扎实的专业知识,学生还需要具备开创性思维,以应对快速变化的技术环境和复杂的工程挑战。因此,课程设计不仅仅是传授现有的理论和技术,更应当激发学生在实践中的创新潜力,使他们能够在已有知识的基础上提出新的解决方案。

通过在教学中引入开放式问题与探索性项目,学生可以打破传统的固定思维模式,尝试解决实际项目中未曾遇见的新问题。

通过知识与创新相结合,课程不仅可以培养学生扎实的技术基础,还能帮助他们在快速变化的技术环境中保持创造力和灵活性,使他们具备提出创新解决方案的能力,从而更好地适应未来的技术挑战。

4

教学效果

4.1课程评价

本课程在教学质量和学生成果方面取得了显著成绩。首先,学生评教得分高达 94.58 分,获得学校督导组的高度评价;课堂出勤率和参与度平均达到 98.09 %。就业企业调研反馈显示,学生不仅具备强大的实践能力和系统思维,创新能力也备受认可。座谈会反馈表明,学生对原本较为抽象的软件工程导论产生了浓厚兴趣,问卷调查结果进一步证明了课程目标的高达成度。

值得一提的是,部分学生运用课程所学开发了“国宝故事”融媒体系列软件,弘扬中华优秀传统文化,获得了新华社等媒体的广泛推广。此外,学生还利用 Java 语言为山阳县旅游景区设计了高效的门票管理系统,支持当地脱贫攻坚工作。在2020—2023 年,课程激励和帮助学生团队积极参与国际、国家级竞赛及创新创业活动,获得 150 个奖项。这些成果表明,课程不仅提升了学生解决实际问题的能力,也促进了他们在实践中的全面发展。

根据问卷调查结果(见表 2 ),软件工程导论课程的 3 个目标均已实现:价值目标,培养具有爱国情怀和创新精神的高素质软件工程人才,致力于自主设计开发和解决关键技术问题;知识目标,掌握软件工程的基础知识、方法及工具,具备解决相关问题的能力;能力目标,具备研发大型软件、项目优化、工程实践、创新、终身学习和团队合作等综合能力。

4.2改革成效

课程在改革方面通过整合软件项目的实际案例,实现了产教深度融合,培养了具备本土特色的软件工程专业人才。同时,将软件工程领域的最前沿研究成果融入教学过程中,促进科教紧密结合,以激发和提升学生的创新思维与实践能力。此外,教学中还融入了社会主义核心价值观和德育元素,引导学生树立正确的价值观念,鼓励他们投身于攻克关键核心技术的挑战之中,为国家的科技进步贡献力量,取得了多个教学、科研成果[10]。

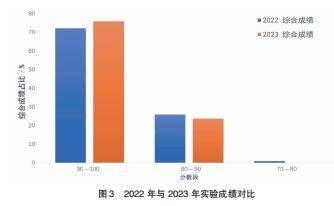

图 3 显示,2023 年相比 2022 年,综合成绩显著提升,90—100 分比例增加,80—90 分略降,70—80 分比例由少至无。这表明课程改进使课堂更有趣,实验内容更贴近实际,帮助学生扎实掌握软件工程关键环节,积累实战经验,提升应用与解决问题能力。学生反馈显示,课程改革激发了学习兴趣,实验更具挑战性和丰富性。这种教学创新不仅提升了综合成绩,也显著改善了整体学习效果,学生在总评中表现出色,进一步证明了改革的成功。

5

结 语

“三突出,三结合”的课程教学方法,实现了理论与实践、课堂与社会、传统与现代相结合,构建了一个既注重基础知识传授又重视实践能力培养的教学体系。教学改革显著提升了学生的学习效果和参与度,这不仅为学生提供了更加丰富和多元化的学习体验,同时也激发了他们对知识的渴望和探索的热情。

实践表明,这一教学方法有效提高了学生的学习能力、批判性思维和团队合作能力,同时提升了课堂教学质量和课程通过率。未来,我们将继续完善这一教学模式,推动其在更多学科中的应用,为培养具有时代使命感和专业技能的高素质人才贡献力量,为国家的创新发展和科技进步提供持续的人才支持。

参考文献:

[1] 尹琪. 利用软件工程技术提高教育数据安全性[C]//百色学院马克思主义学院, 河南省德风文化艺术中心. 2023年高等教育科研论坛桂林分论坛论文集. 武汉东湖学院, 2023: 2.

[2] 林菲, 龚晓君, 马虹. 新工科背景下软件工程专业创新实践体系构建[J]. 实验技术与管理, 2019, 36(5): 181-183, 219.

[3] 赵利辉, 潘广贞, 刘爽英. 软件工程教育模式与工业界需求的平衡性研究[J]. 计算机教育, 2013(24): 80-83, 88.

[4] 胡冰, 张龙枝. 教育数字化背景下课堂德育渗透的研究与实践: 以“现代物流管理”课程为例[J]. 公关世界, 2024(21): 160-162.

[5] 巩小亮, 彭立波, 袁卫华, 等. 6英寸SiC芯片制造核心装备关键技术攻关与应用[EB/OL]. (2024-08-12)[2024-08-30].

[6] 杨光.“国产操作系统+AI”或迎弯道超车良机?[N]. 中国信息化周报, 2024-08-26(019).

[7] 蒋涛. 开源发展迎来“黄金期”[J]. 软件和集成电路, 2024(9): 25-26.

[8] 曹亚菲. 基础软件定义载荷引领卫星发展新方向[J]. 软件和集成电路, 2023(9): 33.

[9] 袁振国, 谢晨, 潘苏东, 等. 方法创新是构建教育学自主知识体系的内在要求[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024, 42(11): 1-11.

[10] 赵志威, 屠晓光, 蒋应举, 等. 计算机前沿技术特色科普基地的建设与发展思考: 以甘肃省计算中心为例[J]. 甘肃科技, 2022, 38(6): 62-64, 83.

作者简介:金强国,男,副教授,研究方向为医学影像诊断、分割、检测、预后和计算机视觉等,qgking@nwpu.edu.cn;郑江滨(通信作者),研究方向为人工智能和图像处理、嵌入式信息计算技术,zhengjb@nwpu.edu.cn。

评论